投稿日:2024.11.18 最終更新日:2025.09.24

富士見町という地名は本当に富士山が見える?

こんにちは。常盤産業のブログ担当 上野です。弊社 の本社がある名古屋市中区富士見町。「富士見」という名前から富士山となにか関係があるのでは…と思ってしまいます。 しかしここは、名古屋のどまんなか。

ほんとうに富士山が見えて いたのでしょうか。調べてみると意外な事実が…。

今回は「富士見町から本当に富士山が見えるのか」について調べてみました。

「富士見」という地名は全国にある

日本各地に「富士見」という名前がつく地名は、北海道から九州までの37都道府県で、なんと400件を超えるとか!それら全ての「富士見」がつく地名から富士山が見えていたわけではないようです。

北海道には「富士見」とつく地名がいくつもありますが、富士山に似ている利尻富士(利尻山)や蝦夷富士(羊蹄山)があり、それらが見える場所 だからついたといわれています。

また長野県と岐阜県の境にある「富士見台」は“富士山が見たいなぁ”と いう思いから名付け られたという説も残っています。

名古屋の富士見町 はかつて富士見原だった

江戸時代は富士見町ではなく「富士見原」と呼ばれていました。その理由は東別院という場所に小高い丘があり、その場所から晴れた日には東の方向に富士山が見えたことから「富士見原」と呼ばれるようになり、その後1974年 (昭和49年)にいくつかの町が合わさり「富士見町」が成立しました。

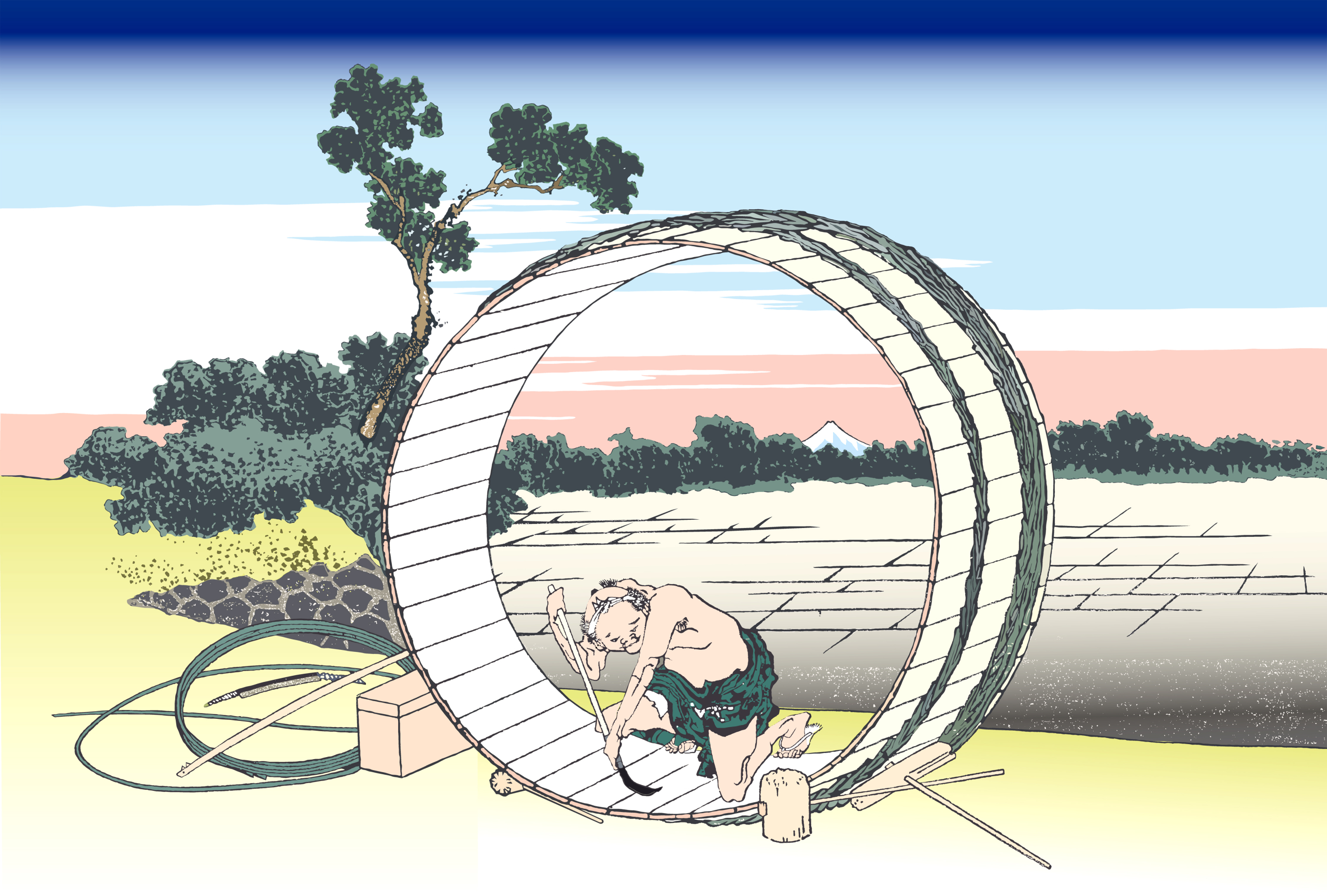

葛飾北斎画「尾州不二見 原」に描かれている富士山

あの有名な葛飾北斎の画「冨嶽三十六景」の中の「尾州不二見原」にも大きな桶の中にちょこんと見える富士山が描かれています。

現在の富士見町は、ビルやマンションが立ち並び、富士山を見ることはできません。名古屋駅周辺の超高層ビルの最上階に上っても今は富士山を見ることができないのです。

高層建物がない昔なら、お隣の静岡県や山梨県の富士山が見えたのかもしれません。

しかし 近年になり、北斎が描いた 桶の中の富士は富士山でなく、南アルプスの聖岳であるという説も出てきました。

富士山、聖岳どちらの山を北斎が描いたのかは今となってはわかりませんが、遠くに美しい山が見えていた富士見町はすてきな町だったに違いありません。

富士見町には遺跡もあった

1939年(昭和14年)に弥生土器が発掘され遺跡があるとわかりました。以後5回ほど発掘調査が行われ縄文時代土杭や竪穴住居跡、弥生時代の貝塚なども発掘され「富士見町遺跡」と名付けられました。

発掘された貝塚にはハマグリや魚骨、クルミなどもあり当時、近くに川があったのか、それとも行商人から手に入れたのか…なんて想像すると不思議な感覚になりますね。古くから人々が住んでいたことから住みやすい場所だったことがわかります。

常盤産業の本社がある名古屋市中区富士見町。時代を遡ってみると多くの人々が行き交い 、暮らしていた場所であったことがわかります。特に江戸時代になると名古屋城の城下町として栄えていたとのこと。今も変わらず人が多く行き交う町ですが、時にはちょっと空を見上げて富士山はどっちの方角にあるのか…。本当に ここから見えていたのか…。なんて思いを巡らせてみてはいかがでしょうか。